Le XVIIe siècle a un rapport plus contrasté envers la montagne que le XVIe siècle, et parfois plus négatif. Cela est en partie dû au léger refroidissement du climat qui sévissait alors. Les glaciers croissent et emportent parfois sur leur passage une église ou des champs, causant de grands dommages, mais rendent aussi la pratique de la montagne plus difficile. La montagne est parfois perçue comme une punition divine, comme en témoigne Horace-Bénédict de Saussure :

Le petit peuple de notre ville [Chamonix] et des environs donne au Mont Blanc et aux montagnes couvertes de neige qui l’entourent le nom de montagnes maudites ; et j’ai moi-même ouï-dire dans mon enfance à des paysans que ces neiges éternelles étaient l’effet d’une malédiction que les habitants de ces montagnes s’étaient attirée par leurs crimes.

Des processions religieuses servaient à conjurer le sort. Dans le cas de Chamonix, la légende veut que le mont Malet – aujourd’hui la dent du Géant (4013m) – soit la demeure d’un démon, envoyé ici en exil jusqu’à la fin du monde par saint Bernard de Menthon, le fondateur de l’hospice du Grand-Saint-Bernard, le démon en question occupant auparavant le col du même nom. Les habitants de Chamonix lui attribuaient l’avancée des glaciers et cherchaient à s’en protéger par l’exorcisme, organisant des processions et implorant Dieu pour les préserver de ce péril.

Ces croyances expliquent qu’aujourd’hui encore de nombreuses montagnes des Alpes portent un nom négatif : mont Maudit, aiguilles du Diable, etc.

Montagnes maudites

La montagne a même pu être perçue comme une preuve de la chute de l’homme et de la création après le péché originel, à l’exemple du théologien et écrivain anglais Thomas Burnet (1635-1715), qui perçoit la montagne comme dépourvue de toute utilité :

Burnet pensait en fait que la terre était à l’origine lisse comme un œuf et que les montagnes ne sont apparues que lors du déluge. Les Alpes sont donc pour Burnet la trace du péché ayant amené au déluge, des ruines, un amas de décombres.

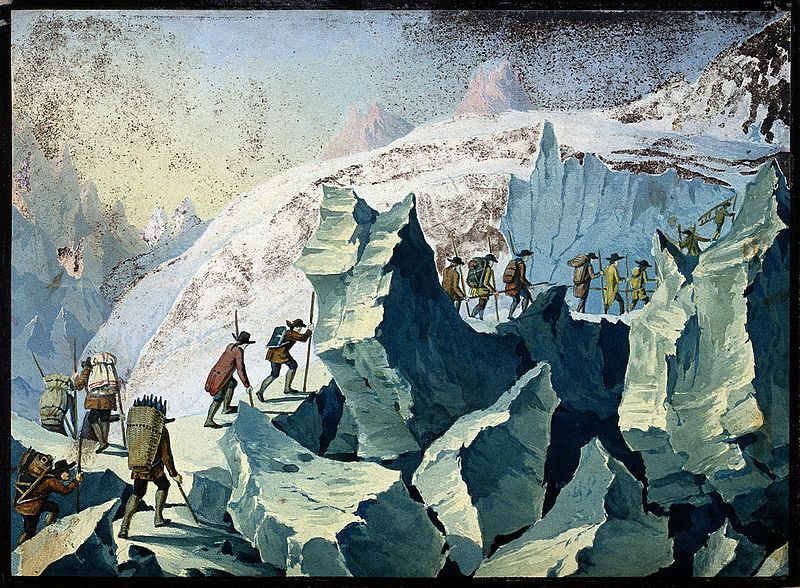

Baisse de fréquentation des Alpes

Le changement climatique au XVIIe siècle a également fait disparaître quelques chemins de montagne, comme en témoigne par exemple Philibert-Amédée Arnod. Il avait voulu traverser le massif du Mont-Blanc par le col du Géant en 1689 en empruntant un itinéraire utilisé au Moyen Âge. Il doit renoncer aux séracs du Géant, comme le raconte Arnold dans la “Relation des passages de tout le circuit du Duché d’Aoste venant des provinces circonvoisines avec une sommaire description des montagnes (1691 et 1694).”

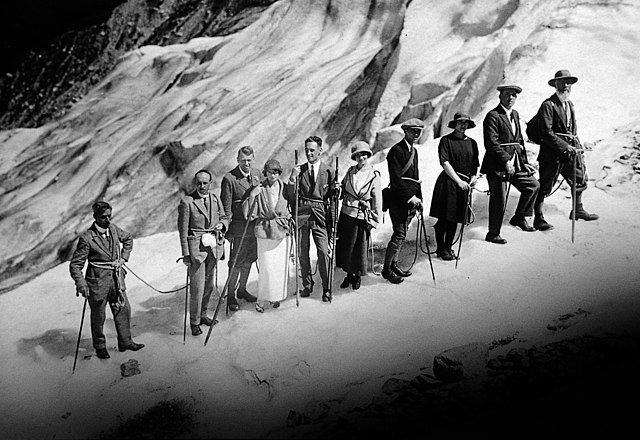

Ainsi, le nombre de visiteurs se rendant dans les Alpes au cours du XVIIe siècle a diminué par rapport au siècle précédent, surtout en hiver, comme le montre le dépouillement de documents et d’archives d’époque. Si un regain de fréquentation est perceptible à partir de 1650, cela reste sans commune mesure avec celle connue dans les Alpes au cours du XVIe siècle. Cette baisse de fréquentation est aussi due à la situation politique européenne, par exemple la guerre de Trente Ans (1618-1648). Aucune exploration systématique et aucune expédition d’envergure n’ont ainsi été effectuées au cours du XVIIe siècle.

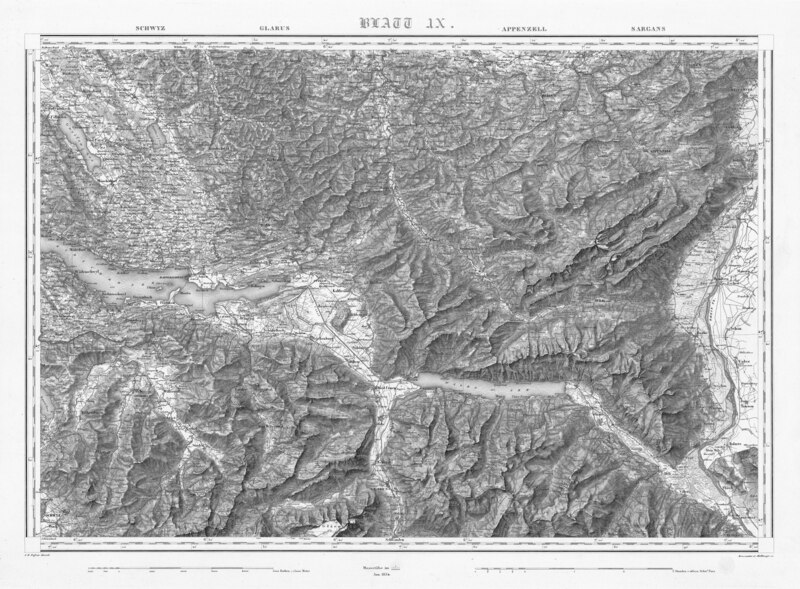

Première carte ayant pour objet les Alpes

Les premières représentations des Alpes

Pour autant, les montagnes ne sont pas absentes des pinceaux des peintres ou des planches des graveurs, et c’est au XVIIe siècle qu’apparaissent les premières représentations des Alpes. Elles apparaissent aussi au début du XVIIe siècle dans les gravures représentant les villes, notamment chez Nicolas Tassin et Melchior Tavernier, même s’il n’y a aucune exactitude topographique

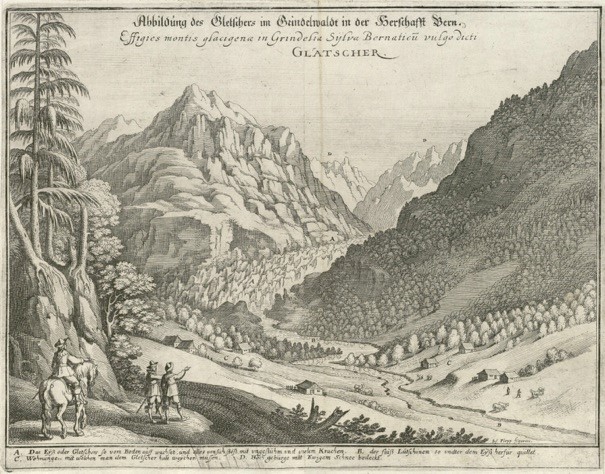

Une des premières représentations fidèles d’un glacier

La vue du glacier de Grindelwald par Joseph Plepp (1595-1642), parue dans Topographia Helvetiae, Rhaetiae et Valesiae de Matthäus Merian en 1642, compte parmi les premières représentations fidèles d’un glacier. La légende sous l’image évoque l’avancée du glacier : « La glace ou le glacier qui sort du sol progresse et repousse avec impétuosité et un vacarme énorme tout ce qui se trouve devant lui. » Le texte de Merian, dont le souci d’observation est évident, témoigne lui aussi de la conscience de l’avancée des glaces :

La montagne, sujette à la croissance, a recouvert depuis cet endroit [la chapelle dédiée à sainte Pétronille] : de telle façon que les gens du pays ont observé et assurent que cette montagne avance, poussant devant elle sa base et des terres, si bien que les belles prairies et les pâturages qui y étaient auparavant ont disparu pour devenir la montagne sauvage et déserte. Même, dans maint endroit, les maisons et les huttes des paysans ont dû reculer à cause de cette croissance.

Des personnages sont représentés au premier plan sur la gauche de la composition, deux marcheurs, dont l’un indique le paysage à son compagnon, et un cavalier, en l’occurrence un voyageur. Cette planche est à ce titre un bon exemple de la Topographia, ouvrage qui se conçoit également comme un guide de voyage et où les illustrations mettent fréquemment en scène des voyageurs, par exemple un cavalier accompagné d’un guide se déplaçant à pied. Les personnages contemplant le paysage ou plus particulièrement des curiosités sont également fréquents. Cette gravure a été reproduite dans plusieurs ouvrages d’époque, notamment Les Délices de la Suisse d’Abraham Ruchat.

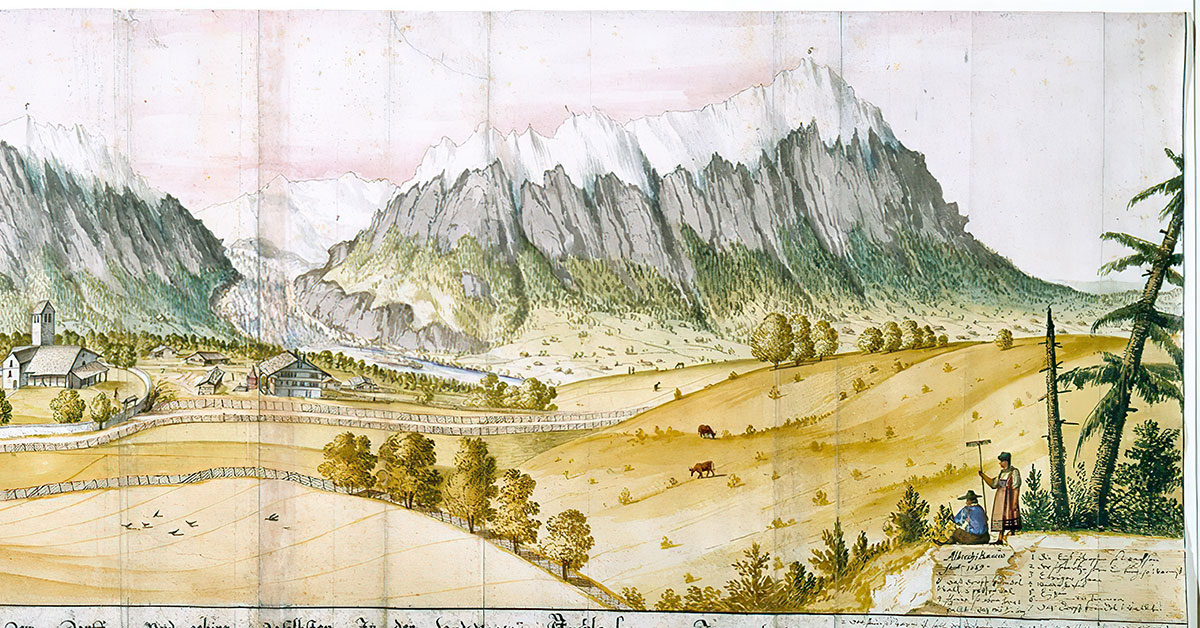

Albrecht Kauw et le panorama de Grindelwald

Albrecht Kauw (1616-1681) choisit un point de vue similaire mais plus éloigné pour son aquarelle de 1669, plus précisément Bussalp (2100m), sur les hauteurs de Grindelwald. Elle résulte d’un parcours effectué par ses soins sur les terres de la famille von Erlach et s’inscrit dans une suite de quatre-vingts vues, toutes réalisées à l’aquarelle. Le choix des lieux représentés par Kauw semble avoir été conditionné par la Topographia Helvetiæ de Merian, dont Kauw pensait faire de sa série un complément. Ainsi, le peintre bernois n’a produit aucune vue de Aarau, Baden, Berne, Bienne, Lausanne ou encore Thoune, pour ne citer que les lieux les plus importants. Le souci ici est donc plus topographique – représenter des propriétés domaniales – qu’esthétique. Cette vue devait en outre servir de base à une peinture d’apparat, comme en atteste un document d’époque :

Durant l’été de cette année [1668] se trouvait à la maison de campagne un étranger, qui peignait à l’aquarelle l’Eiger, le Mettenberg et le Wetterhorn, mais aussi des images de l’église et des maisons à côté. Le pasteur Erb disait qu’il allait terminer une grande illustration de la vallée de Grindelwald, sous la commande du seigneur von Erlach du château de Spiez, qu’il était un peintre et qu’il s’appelait Albrecht Kauw.

L’artiste se représente de dos en train de dessiner le paysage, moyen d’attester de la véracité de la représentation. La présence d’une laboureuse à ses côtés renforce cette véracité de la représentation : elle est un témoin du processus artistique en train de se dérouler sous ses yeux.

Félix Meyer

Félix Meyer (1653-1713) est un peintre de paysage suisse. Il est notamment connu pour avoir peint le glacier inférieur de Grindelwald vers 1700, un tableau s’inscrivant dans une suite de trente-deux vues des phénomènes naturels de la Suisse. Le commanditaire était Luigi Fernandino Marsigli de Bologne, un homme qui était en relation étroite avec Johann Jakob Scheuchzer. Ce dernier atteste de la véracité de la représentation, affirmant que le peintre s’est rendu à plusieurs reprises sur le site pour le dessiner d’après nature.

Le XVIIe siècle a donc, à cause du refroidissement climatique, un rapport contrasté à la montagne. C’est malgré tout à cette époque qu’apparaissent les premières représentations des sommets alpins. Nous allons voir dans le chapitre suivant que le XVIIIe siècle connaît un véritable engouement pour les Alpes.