D’abris de fortune en gîtes confortables, les refuges alpins ont évolué au fil du temps. Points de repère au cœur de la montagne, leur rôle est essentiel dans les liens que l’homme tisse avec la nature. Je vous présente ici l’histoire des premiers refuges de montagne, une prouesse alpine aux portes du ciel.

Histoire des premiers refuges de montagne : Des origines à l’avènement de l’alpinisme

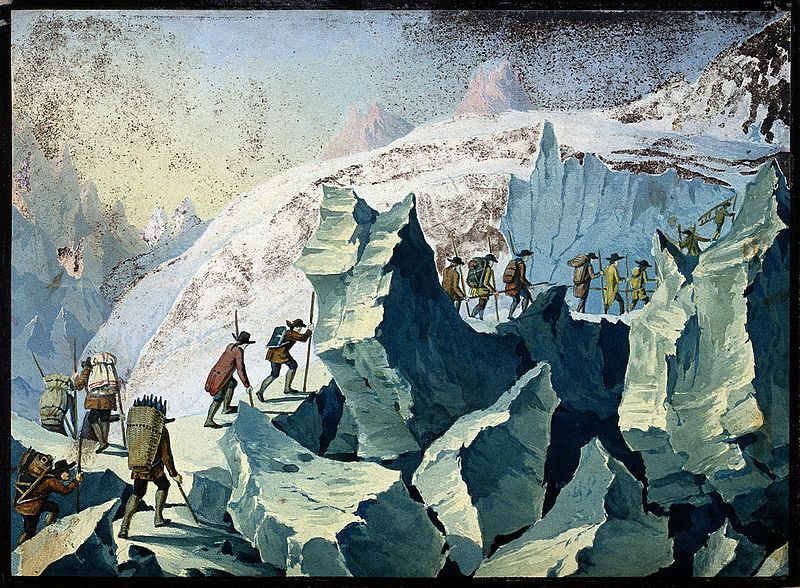

En un temps où les Alpes sont inexplorées, seuls quelques hommes s’y aventurent, bravant le froid et les dangers. Bergers et chasseurs peuplant les vallées, cristalliers ou encore contrebandiers arpentent les sommets pour survivre à leur pied. La nuit, ils se protègent comme ils le peuvent des vents d’altitude, des gelées et de la faune nocturne. De bric et de broc, ils aménagent des abris sommaires en bois ou en pierre. Parfois, la nature leur offre la chaleur d’un abri sous roche. Sur un replat de la montagne, un rocher les protège alors des intempéries. Pour clôturer l’espace, ils le dotent d’un muret de pierre ou d’une paroi en bois, selon les matériaux qu’ils trouvent aux alentours. Tout au long de l’Antiquité et du Moyen-Âge, les hommes passent ainsi leurs nuits en sécurité sur le flanc des montagnes.

Puis, des hospices voient le jour sur les cols les plus fréquentés des Alpes pour accueillir les voyageurs. Dès le 11e siècle, un hospice est ainsi bâti sur le col du Grand-Saint-Bernard. Les hommes de passage s’y reposent pour quelques heures au moins. Au cours du Moyen-Âge et de la Renaissance, les conditions de vie en haute montagne s’améliorent. Les maisons d’alpage émergent là où les éléments sont réputés les plus cléments, à l’abri des vents, des éboulements de roche et des avalanches. Bâties à l’aide de pierres récoltées sur place, ces cabanes de berger devenues refuges se voient bientôt constituées de matériaux acheminés à dos d’homme ou de mulet. Avec le temps, elles s’agrandissent, se structurent. Leurs visiteurs peuvent y dormir, se reposer, mais aussi se restaurer et cuisiner. Elles ne sont pas gardiennées et leur conception est encore rudimentaire, mais sous leur toit, les hommes récupèrent en toute tranquillité.

Construction du premier refuge alpin : Une prouesse en haute montagne

Entre 1856 et 1860, les refuges alpins se réinventent sous l’impulsion de Napoléon 1er. À sa mort, l’ancien empereur lègue une part de sa fortune à l’administration départementale des Hautes-Alpes afin qu’elle se charge d’édifier six refuges entre la France et l’Italie. En des lieux stratégiques, sur les cols de l’Agnel, de l’Izoard, de Lacroix, de Manse, de Noyer et de Vars, les cabanes voient le jour. Ces bâtisses à étage construites en maçonnerie de pierre accueillent, pour la nuit, marchands et voyageurs. Elles s’apparentent davantage à des postes de contrôle aux frontières qu’à des refuges de haute montagne.

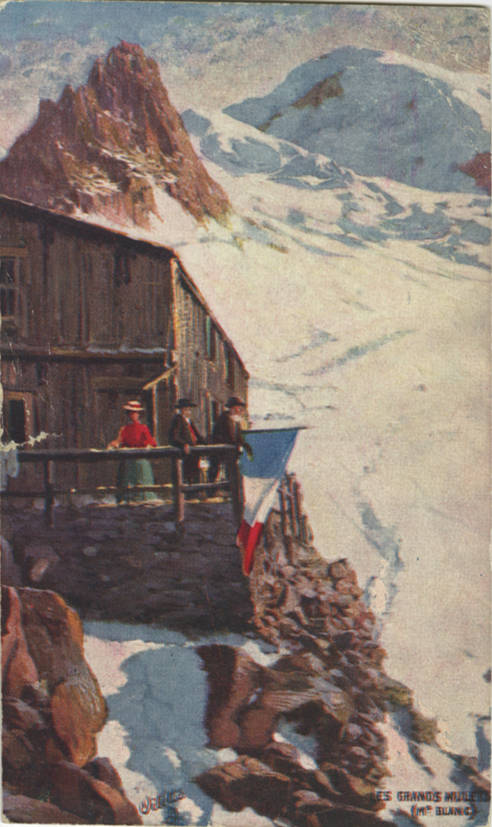

Car l’histoire des refuges alpins est étroitement liée à celle de l’alpinisme. Pour mener à bien sa conquête des plus hauts sommets, l’homme doit s’assurer des points de repli. Des repaires jalonnant les Alpes dans lesquels il pourra s’accorder une halte, se reposer et reprendre des forces. C’est ainsi qu’Horace Bénédict de Saussure fait ériger une cabane en pierre aux Grands Mulets, sur l’itinéraire qu’il prévoit d’emprunter pour gravir le mont Blanc en 1787. C’est à l’endroit même de cet abri sommaire que naît en 1853 le plus ancien refuge alpin. Ériger une cabane de cette ampleur à si haute altitude relève de l’exploit. Alors propriété de la Compagnie des guides de Chamonix, ce premier refuge des Grands Mulets inaugure une ère nouvelle. Il contribue à faire évoluer la façon dont l’homme appréhende la haute montagne.

Histoire des premiers refuges de montagne : Les cabanes des clubs alpins

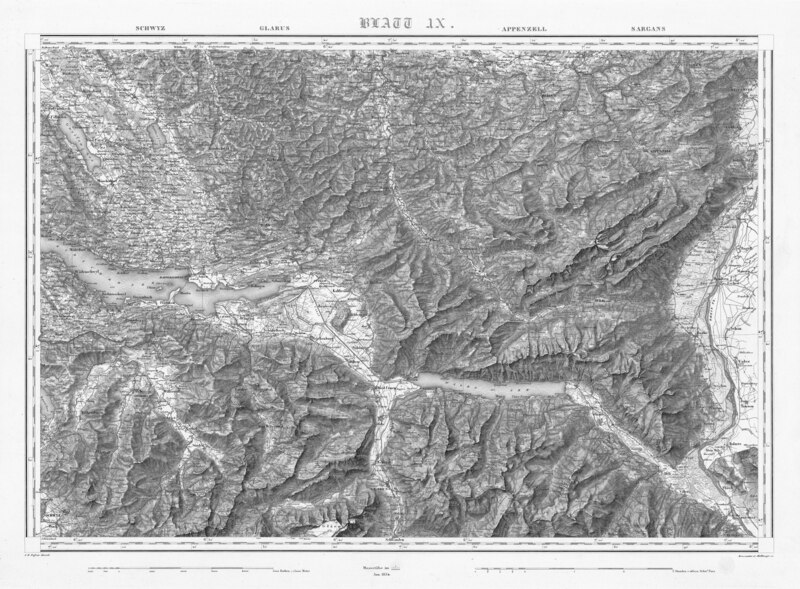

Portés par l’engouement que suscite l’alpinisme dans le monde, le club alpin suisse voit le jour en 1863 et le club alpin français en 1874. Les refuges de montagne se multiplient alors sur les voies d’accès aux plus hauts sommets des Alpes. Construits en altitude, à l’abri des avalanches, ils se situent à proximité d’une ressource en eau, un glacier par exemple. Un bardage de planches et une charpente en bois protègent en général leur épaisse maçonnerie de pierre ou leur ossature de bois.

Les refuges alpins possèdent à cette époque une pièce unique. Rectangulaire, elle offre aux visiteurs une aire de repos d’environ 35 m2. Véritable innovation, un poêle à bois permet désormais de chauffer l’ensemble du refuge, améliorant ainsi grandement le bien-être de ses occupants. Un coin de la pièce est aménagé pour la cuisine et les repas, tandis qu’un espace est dédié au repos. Dix à vingt couchettes permettent d’accueillir un maximum d’alpinistes malgré l’exiguïté du refuge. Architecture, matériaux et aménagement : tout est pensé ici pour optimiser les lieux en vue d’offrir aux alpinistes le meilleur confort possible. Essentiels au développement de l’alpinisme et du tourisme, les refuges de montagne se déploient au 19e siècle sur l’ensemble du territoire alpin.

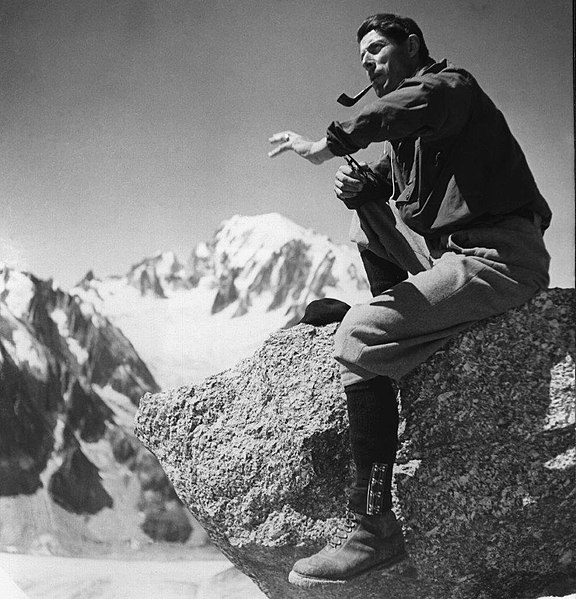

Les premiers gardiens de refuge en haute montagne

Mais, là où l’homme vit, l’ombre n’est jamais bien loin de la lumière. Avec l’accroissement du nombre de refuges alpins de plus en plus accueillants, les alpinistes se pressent en haute montagne. Les dégradations se multiplient ainsi que les pillages. Il devient impossible pour les clubs alpins de laisser leurs cabanes les plus fréquentées sans la moindre surveillance. Un système de gardiennage est alors mis en place pendant tout l’été dans les refuges incontournables. La présence de gardiens au sein des refuges permet ainsi de garantir l’intégrité des bâtiments et la sécurité de tous. Elle conduit aussi à la mise en place d’un service de restauration en altitude et d’un pôle d’information pour les visiteurs.

Histoire des premiers refuges de montagne : le confort des chalets-hôtels

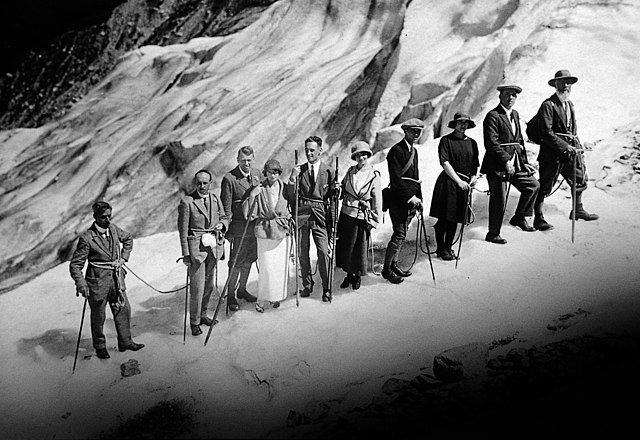

À la fin du 19e siècle, l’essor considérable des stations de tourisme et de villégiature dans les vallées alpines favorise l’implantation en haute montagne des premiers chalets-hôtels. Ces refuges, toujours plus grands et sophistiqués, émergent sur les sites prisés du public ou au départ des courses d’alpinisme les plus réputées. Architectes et ingénieurs se chargent de leur construction. Les premières cabanes du genre sont édifiées en maçonnerie de pierre et couvertes en matériaux industriels. Puis, avec le développement de l’alpinisme en hiver, il devient nécessaire d’améliorer l’isolation et l’étanchéité de ces refuges, désormais accessibles pendant la saison froide. Les matériaux performants sur le plan thermique sont alors privilégiés : charpentes en bois à étages, bitume, isorel et aluminium.

Ces nouveaux refuges de montagne peuvent accueillir chaque jour plusieurs dizaines d’alpinistes et randonneurs. Sur une surface de quelques centaines de m2 répartis sur au moins deux niveaux, ils offrent aux visiteurs un espace de vie vaste et chaleureux. Entrée, cuisine, salle à manger, dortoirs séparés pour hommes, femmes et guides de montagne : tout y est conçu pour embellir le séjour des voyageurs qui s’y aventurent. Un gardien supervise l’ensemble, veille à l’entretien du bâtiment et s’assure que tout fonctionne pour le mieux.

L’histoire des refuges de montagne se lit désormais sur les flancs des Alpes. Abris sommaires, cabanes non gardées ou refuges gardiennés mettent en lumière la présence croissante de l’homme sur les plus hauts sommets d’Europe. Parcs nationaux et communes gèrent certains de ces gîtes d’altitude, mais la plus grande part des refuges accessibles au public est administrée par les clubs alpins. À l’aube du 20e siècle, les refuges de montagne s’adaptent aux besoins de leur temps. Ils devront plus tard répondre aux exigences sécuritaires, énergétiques et environnementales d’un monde en pleine évolution.