De père en fils, les Tairraz vouent leur art au massif du Mont-Blanc. Montagnards aguerris immortalisant les Alpes tout en s’adaptant aux défis de leur temps. Quatre générations d’hommes passionnés et visionnaires fascinés par la splendeur du Toit de l’Europe. Voici l’histoire des Tairraz, pionniers de la photographie alpine à Chamonix.

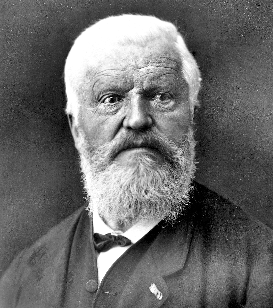

Joseph Tairraz : Pionnier de la photographie alpine à Chamonix

Joseph Tairraz voit le jour à Chamonix en 1827. Nourri par la beauté de la vallée fertile et des sommets arides, il rêve d’explorer de nouveaux horizons. Très vite, il devient guide et mène en haute montagne de riches étrangers avides de grandeur. À gravir le mont Blanc et les sommets voisins aux côtés d’alpinistes de toute l’Europe, il découvre l’art de la photographie. Dès l’âge de 30 ans, il s’initie alors à la technique du daguerréotype. En 1857, il achète à Genève une chambre noire et ouvre à Chamonix le studio « Photographie alpine Tairraz ». Dès lors, il se plaît à brosser le portrait des guides, alpinistes, touristes et habitants de la vallée.

Mais, Joseph Tairraz est surtout l’homme qui révèle au monde la haute montagne. Malgré le poids de son matériel, il s’aventure dans le Mont-Blanc et réalise de là-haut des clichés exceptionnels. Jamais auparavant le grand public n’avait contemplé ces paysages merveilleux ornés de neiges éternelles. Comment les hommes auraient-ils pu imaginer que le ciel des Alpes recèle un royaume de roche et de glace ? Grâce aux progrès de la photographie, la nature dévoile désormais au monde ses trésors insoupçonnés.

En 1861, Joseph Tairraz entre dans l’histoire en réalisant avec les frères Bisson la première photographie des Alpes depuis le sommet du mont Blanc. La prouesse est immense et saluée par le public, qui défile à Paris pour admirer ces clichés exposés par l’Empereur. En 1862, Théophile Gautier en fait lui-même mention dans la Revue photographique. Mais que deviennent les coups d’éclat s’il n’en reste aucune trace ? La fameuse photographie a aujourd’hui disparu, sans doute emportée par les inondations qui frappent Chamonix en 1920. Laissant ainsi place dans la mémoire des hommes au cliché réalisé dans les mêmes conditions par Charles Soulier en 1869.

Joseph Tairraz est un précurseur de la photographie alpine, mais son art sert aussi la cause scientifique. Depuis ses premiers pas sur les flancs du Mont-Blanc, il se prend de passion pour ses glaciers et leur mouvement. Il participe ainsi à l’expédition scientifique menée par le glaciologue John Tyndall sur la Mer de Glace. Quelques années plus tard, il décide d’installer des jalons sur les rives du glacier. Grâce à ces points de repère fixes, les photographies qu’il réalise chaque année au même endroit permettent de suivre l’évolution du glacier au fil du temps. Après lui, son fils et son petit-fils poursuivront l’expérience en l’honneur du Mont Blanc et de sa Mer de Glace. C’est ainsi qu’il fonde à Chamonix la dynastie Tairraz, portée par l’amour de la photographie et de l’histoire des Alpes. Grâce à Joseph Tairraz, mort en 1902, la photographie a désormais pour muse les plus hauts sommets d’Europe.

Georges I Tairraz : Précurseur de la photographie de montagne en grand format

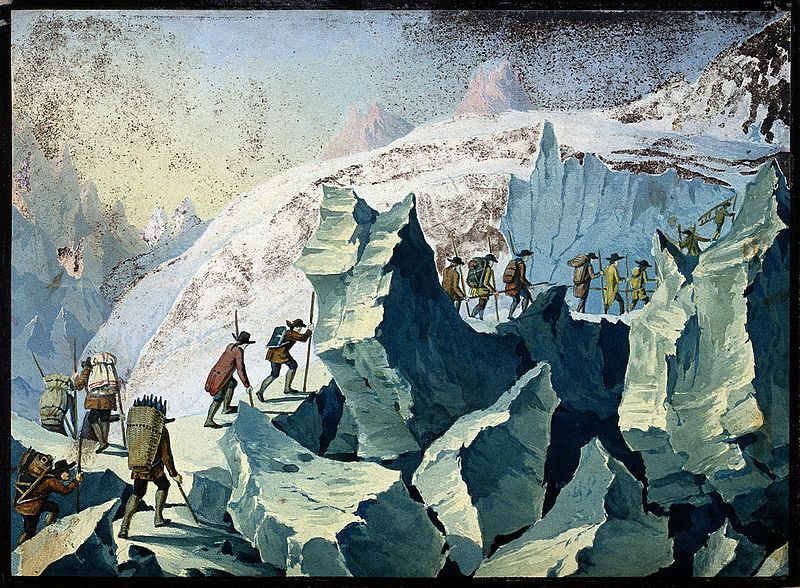

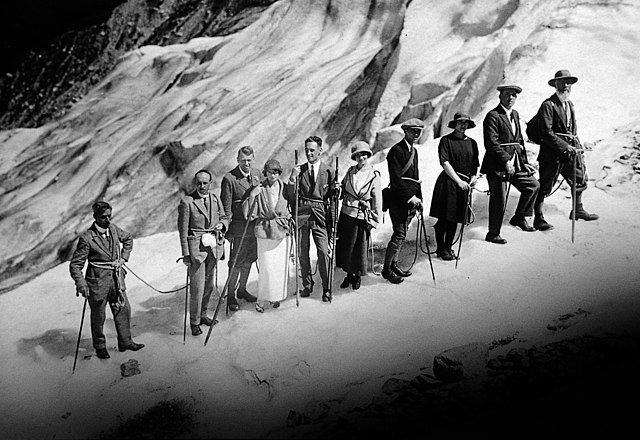

Georges I Tairraz, né en 1868, prend la relève de son père. Si Joseph Tairraz était autodidacte, Georges, lui, se rend à Paris pour se former à la photographie auprès du portraitiste Pierre Petit. Dès son retour à Chamonix, dans les années 1890, il reprend les rênes du studio familial, qu’il élève au rang d’institution. Les touristes, de plus en plus nombreux, se pressent à sa porte, désireux d’obtenir de lui leur portrait. Alors, il joue le jeu, il fait « des paysans des images de stars », comme en témoigne plus tard son petit-fils, Pierre Tairraz. Ses clichés donnent parfois lieu à des scènes insolites. Il immortalise ainsi hommes et femmes vêtus de leurs plus beaux atours sur la Mer de Glace ou franchissant une crevasse en équilibre sur une échelle. Ses clients sont conquis et sa notoriété s’étend bien au-delà de Chamonix.

D’une grande sagacité, Georges saisit l’occasion de cet engouement pour commercialiser ses clichés de montagne. Il édite des cartes postales et des albums souvenirs sur lesquels figurent ses photographies et celles de son père. Les journaux L’Illustration et La semaine de Chamonix publient enfin certaines de ses œuvres, contribuant ainsi à les faire connaître.

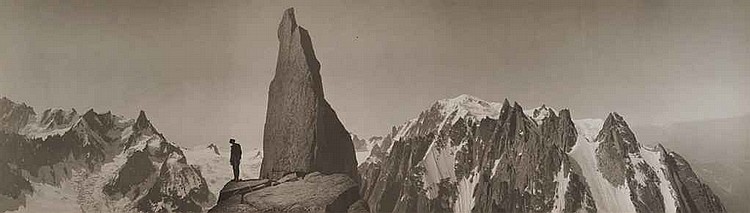

Quand la montagne l’appelle, George délaisse un temps son studio pour gravir sa roche et la photographier. Il accompagne les alpinistes dans leurs expéditions et ce n’est pas une mince affaire. En cette fin de siècle, le matériel photographique est encore lourd et encombrant. Il doit à la fois supporter la charge mais aussi maîtriser parfaitement la technique pour réussir à réaliser des clichés dans des conditions climatiques si extrêmes. Utilisant des plaques de verre volumineuses de 50 x 60 cm, Georges I Tairraz est un pionnier de la photographie de montagne en grand format. Toujours en quête de points de vue exceptionnels, il est aussi l’un des premiers alpinistes photographes. Il réalise ainsi l’exploit lorsqu’il assure la couverture photographique de la deuxième ascension du Petit Dru, l’une des aiguilles les plus impressionnantes du Mont-Blanc.

L’histoire ne conserve pourtant de son audace qu’un souvenir évanescent. Car la plupart de ses photographies, comme celles de son père, sont détruites lors des inondations survenues à Chamonix en 1920. Les vestiges de son art, sur plaques géantes aux détails remarquables, témoignent malgré tout de son savoir-faire et de son ambition. Lui qui n’a de cesse de mettre en lumière la haute montagne, ses cimes inaccessibles, ses plus beaux panoramas. Lui qui immortalise aussi l’évolution de Chamonix et les débuts des sports d’hiver. Lui enfin dont l’œil fait entrer la photographie dans l’art de la composition. George I meurt en 1924, passant alors le flambeau à son fils Georges II.

Georges II Tairraz : Photographe et cinéaste visionnaire au sommet des Alpes

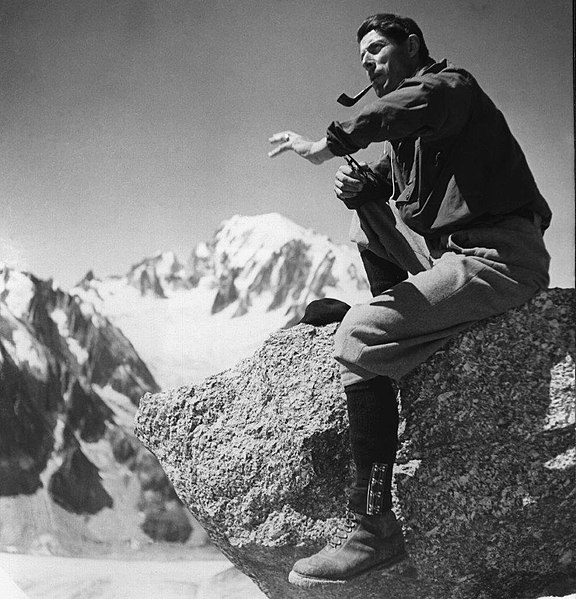

Le travail de Georges II, né en 1900, se nourrit des avancées technologiques que connaît la photographie au début du 20e siècle. Les appareils se font plus légers et sont plus faciles à transporter sur les hauts sommets du Mont-Blanc. Georges II passe alors son brevet de guide et délaisse le studio pour suivre les plus grands alpinistes dans leurs ascensions. Son appareil Leica, d’un format 24 x 36 révolutionnaire, l’accompagne dans toutes ses expéditions. Pierre, son fils, dira de lui : « Mon père a amené l’altitude dans les images ». Ses photographies capturent le mouvement des hommes, l’essence même de la vie. Son art est pur, poétique et sublime la beauté des hautes montagnes.

Suivant les traces de son père, Georges confie aussi ses œuvres à l’édition. Elles illustrent brochures et ouvrages sur le Mont-Blanc ainsi que les articles de montagne du magazine Vu, première revue d’actualité illustrée de photographies. Dès la fin des années 1940, l’art des Tairraz jouit même d’une renommée nationale grâce au succès croissant des livres de montagne. Les œuvres de Georges et de son fils Pierre illustrent notamment les ouvrages de Roger Frison-Roche et Gaston Rébuffat publiés aux éditions Arthaud, pionnières en ce domaine.

Dès 1930, Georges fils élargit le champ des possibles de la dynastie Tairraz. Grâce à lui, son nom entre dans l’histoire du cinéma de montagne. Certains réalisateurs font appel à lui en tant que chef-opérateur, quand d’autres lui confient le tournage des scènes de leur film les plus périlleuses. En 1934, il réalise son premier documentaire, L’ascension des aiguilles Ravanel et Mummery. Puis, il rencontre Roger Frison-Roche et Gaston Rébuffat, célèbres alpinistes dont il devient le grand ami. Ensemble, ils font entrer la haute montagne dans l’ère moderne du cinéma. En 1943, Georges II intègre en tant que conseiller technique l’équipe de tournage du film Premier de cordée. Il participe aussi aux expéditions de Roger Frison-Roche dans le Hoggar et l’Antarctique, tandis qu’aux côtés de Gaston Rébuffat, il réalise deux films au sommet des Alpes. Quand il disparaît, en 1975, il ouvre la voie à son fils Pierre qui mène l’œuvre de la dynastie Tairraz à son apogée.

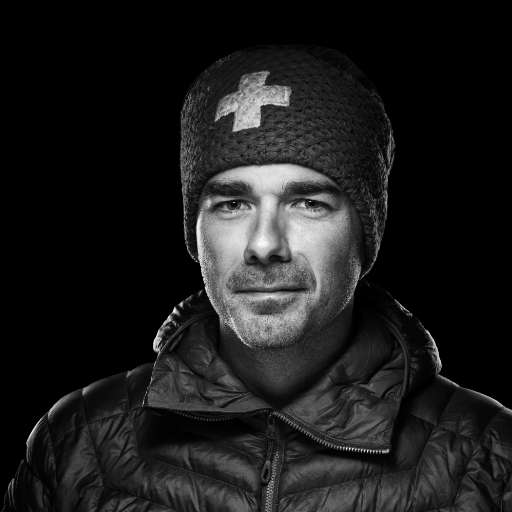

Pierre Tairraz : Photographe et cinéaste de montagne à l’ère de la modernité

Pierre Tairraz, dernier virtuose de sa lignée, voit le jour à Chamonix en 1933. Dès son plus jeune âge, son père l’initie à la photographie et au cinéma. Dans les années 1950, il se rend à Paris pour parfaire sa formation. Il revient ainsi au pied du Mont-Blanc diplômé de l’École nationale de photographie et de cinématographie et de l’Institut des hautes études cinématographiques (IDHEC). Il est prêt désormais à travailler aux côtés de son père, qui lui enseigne l’alpinisme et les techniques de prise de vue en altitude.

Plus encore que son père, Pierre Tairraz envisage son œuvre comme une ode à la haute montagne, éblouissante et magistrale. Il voue une passion à l’esthétique des sommets, aux jeux de la lumière sur la roche escarpée. À travers son art, il invite à rêver d’un monde merveilleux, d’un au-delà grandiose. Avec Pierre Tairraz, l’art de l’image se métamorphose. Du noir et blanc, il évolue vers la couleur dans les années 1960. Un nouvel univers qu’il embrasse volontiers.

Comme ses pères avant lui, le photographe innove sans cesse et se réinvente. Il fait de ses photographies des illustrations pour de nombreux ouvrages sur la haute montagne. Ses clichés accompagnent notamment plusieurs récits de Roger Frison-Roche, comme Mont Blanc aux sept vallées, paru en 1959, ou 50 ans en montagne, publié en 1974.

Pierre Tairraz marche également sur les pas de son père comme cinéaste. Tout jeune déjà, il l’accompagne sur les tournages et devient vite son assistant. En 1952, il participe ainsi à la réalisation du film de Roger Frison-Roche, Sur les traces de Premier de cordée. Puis, il rejoint son père et Gaston Rébuffat sur les tournages des films Étoiles et tempêtes en 1955 et Entre terre et ciel en 1961. S’ensuivent de nombreuses aventures cinématographiques dans les Alpes comme dans le monde entier. Durant plus de vingt ans, Pierre Tairraz offre à la caméra une place prépondérante, sans jamais abandonner pourtant la photographie. Dernier photographe de montagne de la dynastie Tairraz, Pierre meurt en 2000, laissant derrière lui un héritage inestimable.

L’œuvre des Tairraz : Pionniers de la photographie alpine et du film de montagne

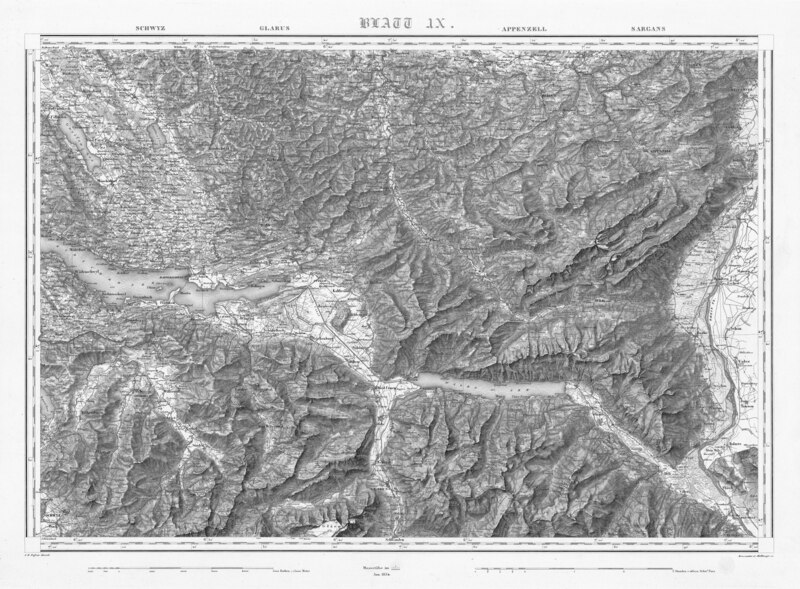

La portée de l’œuvre de la famille Tairraz est à la fois considérable et multiple. Figures de proue de la photographie alpine, les Tairraz engagent leur art dans l’avenir et ses enjeux. Les résultats de l’expérience que les trois aînés mènent sur les glaciers du Mont-Blanc de 1891 à 1933 constituent des données scientifiques de premier plan. Les 200 photographies ainsi réalisées chaque année des mêmes endroits permettent de suivre l’évolution des glaciers aujourd’hui menacés de disparition par le réchauffement climatique. Amoureux fous des Alpes, artistes visionnaires, ils se donnent les moyens de leurs ambitions et, malgré les obstacles, luttent jusqu’au bout pour mener à bien leurs plus beaux projets.

Car les Tairraz ne font qu’un avec la montagne. Quand leurs mains calleuses s’agrippent à la roche, leur esprit aspire à de nouveaux défis. Offrir aux yeux du monde la beauté des hauteurs, faire entrer les sommets dans le cœur de tous. Voilà ce dont ils rêvent. À travers l’image et l’art photographique, révéler les Alpes et le massif du Mont-Blanc dans toute leur rudesse et leur intransigeance. Le danger, le vertige, la solitude. L’âpreté de la roche, le vent glacial. Tout ce qui pousse l’homme à se dépasser. Voilà ce qui lui donne ensuite l’envie de vivre. Le goût d’exister, lui qui n’est rien face à l’immensité.

Véritables icônes de la photographie de haute montagne, les Tairraz influent durablement sur les arts visuels. Aujourd’hui encore, ils font figure de modèles et inspirent le travail de nombreux artistes. Ils révèlent de la montagne ce qu’elle recèle de plus intime, l’immortalisent, la subliment et portent sur elle un regard unique. Ce « regard Tairraz », sensible et absolu, qui joue avec les lignes, la lumière et les vents pour créer des chefs-d’œuvre profonds et poétiques.

En 2024, le musée de l’Ancien Évêché de Grenoble crée l’événement en proposant au public la première exposition rétrospective de l’art des Tairraz. Grâce au prêt de leur famille, 120 photographies retracent le parcours de cette dynastie. Pour l’occasion, un ouvrage est publié, Tairraz. Quatre générations de guides photographes, qui offre aux fervents amateurs de photographie, de cinéma et de montagne, un voyage exceptionnel au cœur de leur histoire.Joseph, Georges I, Georges II et Pierre Tairraz forment « une dynastie de photographes et de montagnards qui n’est pas dans l’exploit physique ou sportif. Ils sont là pour sublimer la montagne, la magnifier. Il y a un respect, une harmonie entre le photographe et le décor ». Voilà ce que dit Sylvie Vincent, conservatrice en chef du musée de l’Ancien Évêché, de ces quatre pionniers de la photographie alpine. Par leur regard incomparable, ils marquent à jamais l’histoire de Chamonix comme celle de l’art visuel et des hauts sommets.