Wenn sich Fels und Schnee mit den Winden vermischen, erstrahlen die Alpen und bringen unsere Seele zum Schwingen. Wenn wir diese ungestüme und fulminante Natur betrachten, fühlen wir uns auf die höchsten Gipfel versetzt. Ob poetische Reise oder Initiationssuche, die Gipfel führen uns vom Schatten zum Licht und in unser Innerstes. Und wenn der Mensch den Berg in Schwarz-Weiß fotografiert, wird er zu einem Meisterwerk, einem ewigen Diamanten.

Schwarz-weiße Bergfotografie: Eine komplexe Kunstform

Bis zum 19. Jahrhundert blieb das Hochgebirge ein unerforschtes und beängstigendes Land. Dann kommt die Zeit der Erstbesteigungen. Die schwindelerregenden Leistungen der Bergsteiger spielen eine wesentliche Rolle bei der Erschließung der Alpengipfel. Ihre Schönheit wird der Öffentlichkeit jedoch nur im Traum offenbart, und nur Abenteurer haben dann das Glück, die Details ihrer Gipfel zu bewundern. Natürlich kann die Welt durch die Kunst des Zeichnens die Panoramen der Alpen entdecken. Aber das Zeichnen von Bergen erfordert tagelange Beobachtungen, die durch den manchmal schnellen Wetterumschwung bedingt sind. Könnte der Ruhm der Berge also sein Heil in der Fotografie finden? Viele bezweifeln dies noch.

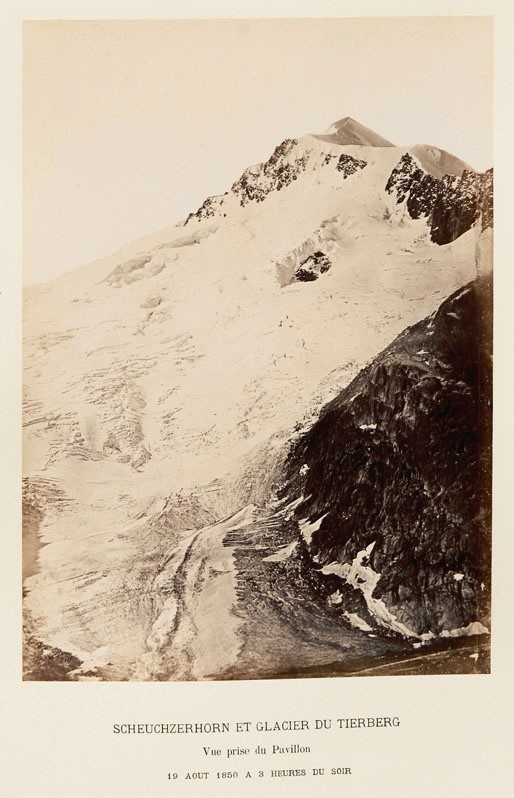

Doch als der Fotograf Camille Bernabé am 19. August 1850 seine ersten Aufnahmen vom Scheuchzerhorn entdeckt, traut er seinen Augen nicht: "Die Alpen kann man fotografieren!", schreibt er sich. Der Fotograf als Botschafter einer unzugänglichen und überdimensionalen Natur: Trotz aller Hindernisse bahnt sich die Idee ihren Weg in die Köpfe von Bergsteigern, Wissenschaftlern und Künstlern.

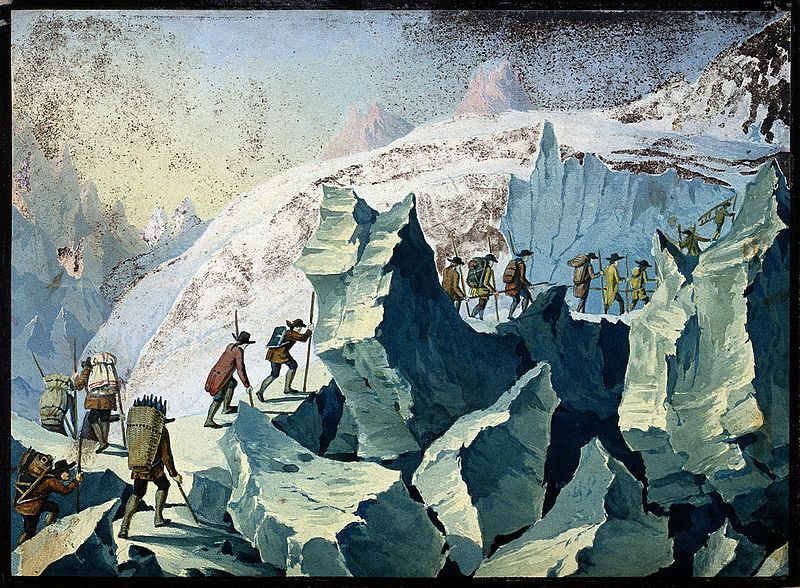

Die größte Belastung für die ersten Bergfotografen war das enorme Gewicht ihrer Ausrüstung. Stellen Sie sich vor, wie viel Mühe Menschen und Maultiere aufwenden mussten, um eine so schwere und sperrige Ausrüstung in die Berge zu transportieren! In den 1850er Jahren, als es noch keine Kollodium-Nassglasplatten gab, war der Fotograf Auguste Rosalie Bisson gezwungen, 250 kg teures und empfindliches Material auf seine Expeditionen mitzunehmen. Das Experiment grenzt an das Unmögliche. Und wenn die Sonne plötzlich einem Gewitter weicht, kann das Vorhaben schnell in einem Drama enden.

Die Komplexität der fotografischen Verfahren macht es auch nicht einfacher, sie im Freien einzusetzen. Die Herstellung einer Daguerreotypie erfordert sehr spezielle Kenntnisse. Die ersten Negative müssen vor Ort entwickelt werden, sodass die Fotografen gezwungen sind, eine behelfsmäßige Dunkelkammer an den Berghängen einzurichten. Die geringe Empfindlichkeit der fotografischen Platten macht die Verwendung im Freien ebenfalls kompliziert. Die langen Belichtungszeiten, die für die Aufnahme von Bildern erforderlich sind, können sich als problematisch erweisen, wenn das Wetter umschlägt. Ein Panorama unter diesen extremen Bedingungen zu verewigen, ist eine große Leistung. Im Jahr 1866 arbeitete Aimé Civiale fünf Stunden lang an einem 360°-Panorama von den Höhen des Bella Tola. Die 14 Ansichten, die er zusammenstellte, benötigten jeweils eine Belichtungszeit von 12 bis 15 Minuten. Zu diesen ernsthaften Schwierigkeiten kam noch die Blendung durch den Schnee hinzu, die die Fotografen oft dazu zwang, in der Dämmerung oder in der Nacht zu arbeiten.

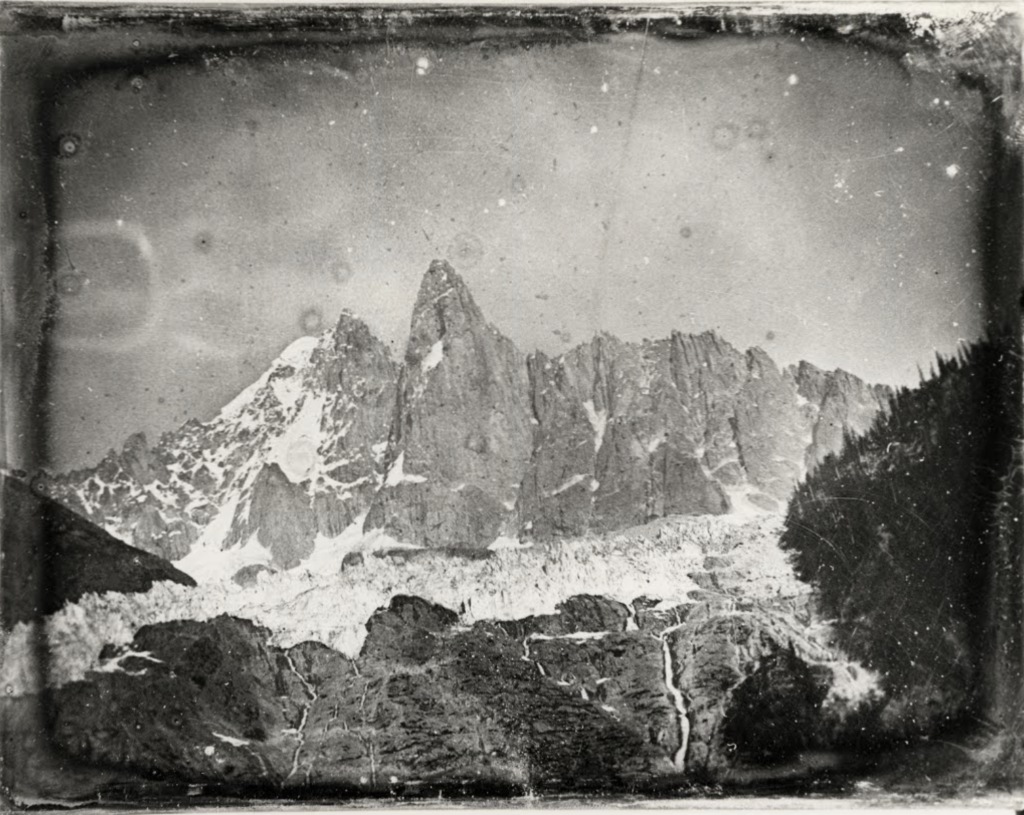

Doch die Prüfungen waren nicht etwa ein Grund zum Niederknien, sondern spornten die Menschen an, sich selbst zu übertreffen. Am 8. August 1849 schrieb John Ruskin in Zermatt Geschichte, als er die allererste Daguerreotypie des Matterhorns schoss. Die Schwarz-Weiß-Fotografie von Bergen erlebte ihre ersten Erfolge. Die Fotografen, die das Tal verließen, um die Gipfel zu erreichen, scheuten vor nichts zurück. Im Jahr 1861 machten Joseph Tairraz und die Brüder Bisson die erste Schwarz-Weiß-Fotografie der Alpen vom Gipfel des Mont Blanc aus. Das Ereignis fand in der Gesellschaft ein überwältigendes Echo, das 1862 von Théophile Gautier in der Revue photographique aufgegriffen wurde. Im Jahr 1869 gelang es Charles Soulier, das Kunststück zu wiederholen. Die Schwarz-Weiß-Fotografie stellte die Kunst der Malerei in den Schatten und führte die Berge in ein neues Zeitalter.

Schwarz-weiße Bergfotografie: Eine wissenschaftliche und dokumentarische Herausforderung

Bereits im 18. Jahrhundert weckte der Berg in der wissenschaftlichen Gemeinschaft großes Interesse. Der Genfer Geologe und Naturforscher Horace Bénédict de Saussure bestieg 1787 zu wissenschaftlichen Zwecken den Mont Blanc. Er widmete sein Leben der Erforschung der Berge Europas und insbesondere der Alpen. Seine Forschungen in den Bereichen Geologie, Botanik, Physik oder Glaziologie tragen zu einer besseren Kenntnis der Berggipfel bei.

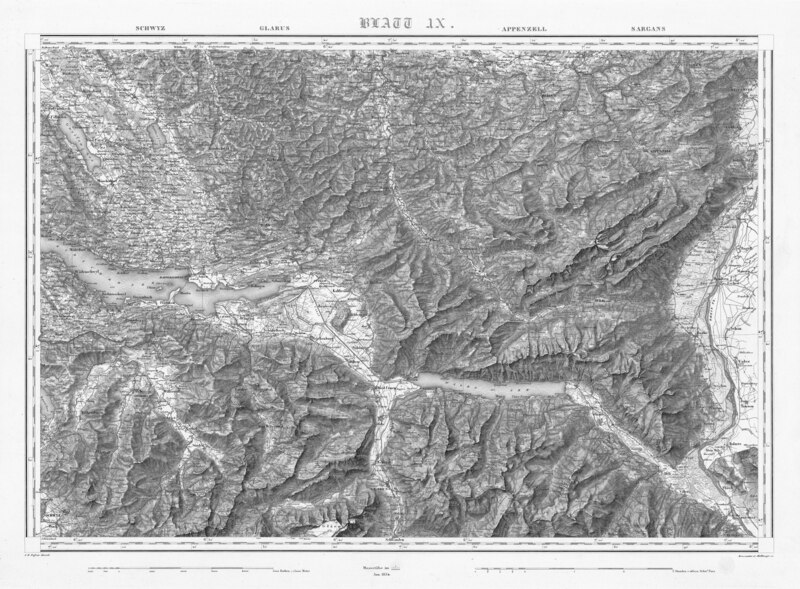

Im 19. Jahrhundert nimmt die Frage nach dem Prozess der Entstehung von Bergmassiven einen zentralen Platz in der wissenschaftlichen Forschung ein. Geologen stützen sich auf Bilder, um ihre Hypothesen zu untermauern. Ab den 1850er Jahren war die Fotografie daher eine wertvolle Hilfe bei dem Versuch, die Entstehung der Alpen zu verstehen. Auch bei der Kartografie spielte die Fotografie eine entscheidende Rolle. Aimé Civiale machte in den Alpen fast 600 Schwarz-Weiß-Fotografien, um das Hochgebirge zu vermessen.

Die ersten Bilder von Bergen erregten die Begeisterung der wissenschaftlichen Gemeinschaft ebenso wie die Faszination der breiten Öffentlichkeit. Diese Kunst der Realität und des Schnappschusses bietet die Möglichkeit, die Welt zu dokumentieren und der breiten Öffentlichkeit die Pracht ferner Horizonte vor Augen zu führen. Frédéric Martens hatte großen Erfolg, als er Anfang der 1850er Jahre in London und Paris seine Panoramafotografien des Monte-Rosa-Massivs und des Mont Blanc ausstellte. Zur gleichen Zeit schlug auch John Ruskin ein neues Kapitel in der Geschichte der Alpen auf, indem er die ersten Schwarz-Weiß-Fotografien vom Mer de Glace, der Aiguille Verte oder Les Drus machte. Die Daguerreotypie, die am 7. Januar 1839 offiziell eingeführt wurde, bot dem Hochgebirge die ersten Illustrationen seiner unendlichen Schönheit. Ein unschätzbares Erbe und ein ursprüngliches Zeugnis einer wilden und großartigen Natur, die man früher für unbesiegbar hielt.

Bergfotografie in Schwarz-Weiß: An der Seite der größten Bergsteiger

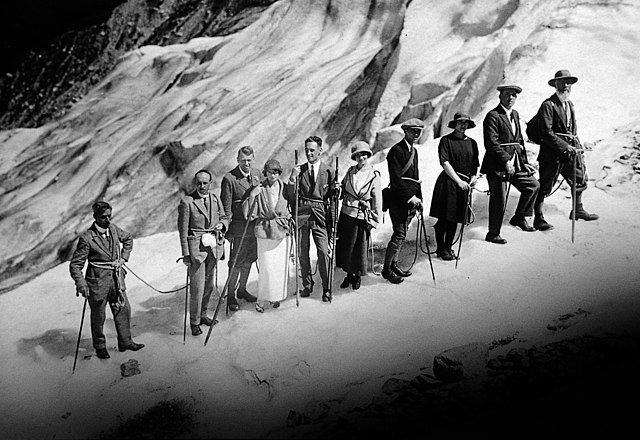

Die Schwarz-Weiß-Fotografie von Bergen begann mit den ersten Stunden des Alpinismus. Mit dem gleichen Elan eroberten beide Praktiken den Himmel in über 4000 Metern Höhe. Im goldenen Zeitalter des Alpinismus, zwischen 1854 und 1865, wurden Alpenvereine gegründet, Bergführer schlossen sich zu Gesellschaften zusammen und die Erstbesteigungen wurden immer häufiger. Die Fotografie wurde zu einem wichtigen Instrument für die Bergsteiger, die darin die Möglichkeit sahen, ihre Expeditionsberichte mit spektakulären und unveröffentlichten Bildern zu illustrieren. Die Fotografie ist so realitätsnah, präzise und ausdrucksstark, dass sie die Aufstiegsrouten, die heiklen Passagen und das Aussehen des Geländes in einer Weise hervorhebt, wie es kein Text oder keine Zeichnung vermag.

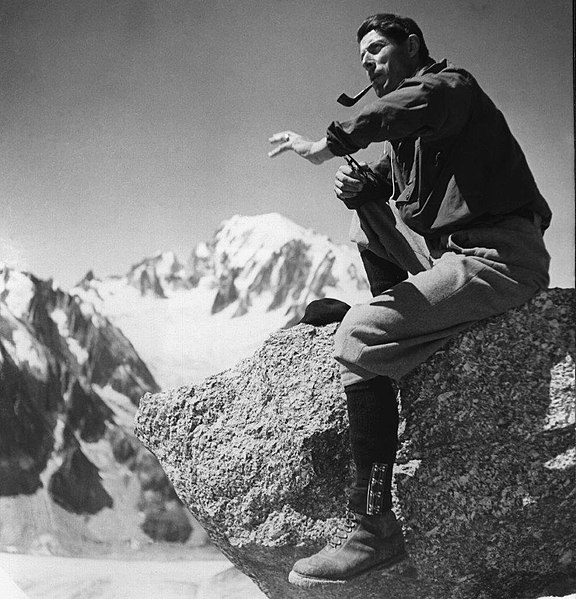

Die Schwarz-Weiß-Bergfotografie beleuchtet auch die inspirierenden oder dramatischen Geschichten dieser frühen Helden der Berggipfel. Sie sind von großem dokumentarischem Interesse und gehören zum Fotojournalismus. Der große Edward Whymper, der die Aiguille Verte und das Matterhorn bezwang, hielt die Höhepunkte seiner Expeditionen auf die Alpengipfel in Bildern fest. In seinen 1956 veröffentlichten Carnets du vertige (Tagebücher des Schwindels) ist Louis Lachenal auf einem Foto zu sehen, das am 3. Juni 1850 von Marcel Ichac während ihrer Expedition zum Gipfel des Annapurna aufgenommen wurde und das ihn vor Schmerzen grinsen lässt. Kurz darauf amputierte ihm der Arzt seine erfrorenen Füße.

Die Schwarz-Weiß-Bergfotografie ist schließlich oft Familiensache, und es entstehen Dynastien von Bergsteigern und Bergführern, die sich für dieses neue Werkzeug begeistern. Die Brüder Bisson und die Gay-Couttet sind ein gutes Beispiel dafür, ebenso wie die Linie der Tairraz. Joseph, Georges I, Georges II und Pierre Tairraz widmeten ihr Leben den Alpen und dem Mont Blanc. Mit ihrem Blick als Künstler gelingt es ihnen, das Schönste aus den Bergen herauszuholen. Die Kraft der Verbindung, die sie mit den Gipfeln verbindet, entfaltet sich in ihren poetischen und sensiblen Werken. Vom Vater zum Sohn zeugen sie von der Pracht einer majestätischen und unerbittlichen Welt. Sie spielen mit dem Licht, den Linien und der Materie und enthüllen den wahren und eigensinnigen Berg. Die Technik weicht dann der Kunst und erweitert so das Feld der Möglichkeiten einer Disziplin, die sich ständig weiterentwickelt.

Schwarz-weiße Bergfotografie: Eine Kunst, die sich ständig weiterentwickelt

Im Laufe der Jahre erobert die Fotografie die Herzen der Menschen. Die Techniken entwickeln sich weiter, die Geräte werden handlicher und verbreiten sich in der Gesellschaft. Im Jahr 1888 erfand George Eastman, der Gründer von Kodak, die Sofortbildkamera und revolutionierte damit die Welt der Fotografie. Da sie kompakt und leicht ist, können Alpenliebhaber sie problemlos bei ihren Bergbesteigungen mitnehmen. Die Berge in Schwarz-Weiß zu fotografieren war noch nie so zugänglich.

Diese Kunst wurde nach dem Zweiten Weltkrieg noch populärer, als die Fotografie von Schwarzweiß- auf Farbfotografie umgestellt wurde. Der Berg rückte ins Rampenlicht, als er 1950 auf der Titelseite von Paris Match abgebildet wurde. Maurice Herzog feierte dort den Erfolg seiner Expedition auf den Annapurna, den ersten von Menschen bestiegenen Gipfel über 8000 Meter Höhe. Mit der Erfindung der Digitalfotografie und der Entwicklung immer erschwinglicherer Technologien wurde die Bergfotografie als letzte Etappe eines bemerkenswerten Aufstiegs zu einer festen Größe im Alltag aller Menschen.

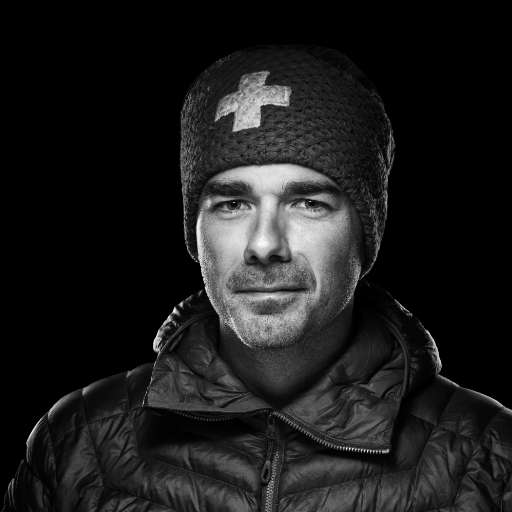

Die Themen der Bergfotografie werden immer vielfältiger. Zu den wissenschaftlichen und dokumentarischen Aufnahmen kommen nun auch Kunstfotografien hinzu. Während das Objektiv vor den 1930er Jahren nur die Gipfel im Blick hatte, wird nun auch der Mensch ins Bild gerückt. Und während früher die Anwesenheit des Bergsteigers die Unendlichkeit der Landschaft offenbarte, wurde seine Seilschaft immer häufiger zum zentralen Motiv der Aufnahmen.

Aber abgesehen von den verschiedenen Techniken und Blickwinkeln erfindet sich die Bergfotografie immer wieder neu. Sie spielt mit dem Blick des Künstlers und der Metamorphose einer ungezähmten und feurigen Natur. Die digitale Technologie bietet unendliche Freiheiten und der Berg erhebt sich als Muse mit inspirierenden Linien. Aber welchen Platz nimmt angesichts dieses modernen Windes noch das ursprüngliche Schwarz-Weiß ein? Die Schwarz-Weiß-Fotografie von Bergen ist von einer Tiefe, die die Seele zerreißt, und hat etwas Poetisches an sich. Darin liegt ihre Kraft. Sie enthüllt der Welt das Wesentliche der Berggipfel, indem sie die Reinheit des Schnees und die Strenge des Felsens widerspiegelt. Und egal, ob der Fotograf ein künstlerisches Ziel verfolgt oder den Wunsch hat, etwas zu vermitteln, das schwarz-weiße Bergporträt führt den Betrachter ganz nah an seine Seele heran.

Die Schwarz-Weiß-Bergfotografie ist bei weitem nicht das einzige Überbleibsel einer vergessenen Epoche, sondern hat es verstanden, sich an die Welt um sie herum anzupassen. Seit fast zwei Jahrhunderten zeugt sie von der Geschichte des Hochgebirges, von seiner Beziehung zu den Menschen und von seiner Metamorphose, die jeden Tag spürbarer wird.